中島康光:J.S.バッハ《フーガの技法》の作曲モデル

林孝美(ピアノ講師):習い事の講師の役割—子どもたちからの相談に対する対応:ピアノ講師を例に—

小沢優子(名古屋音楽大学):明治40年代の名古屋の洋楽演奏─『名古屋新聞』『新愛知』の音楽記事より─

【国際学会報告】

深堀彩香(愛知県立芸術大学大学院音楽研究科博士後期課程)

第2回国際音楽学会東アジア地域会の報告

小林ひかり

第19回国際音楽学会大会の報告

【研究発表】

中島康光

J.S.バッハ《フーガの技法》の作曲モデル

J.S.バッハ(1685-1750)の《フーガの技法 Die Kunst der Fuge》は、作曲者晩年の集大成的な作品の一つである。その大きな特徴は、一つの主題に基づいて複数のフーガやカノンを作り、曲ごとに様々な作曲手法や様式などを示していることである。自筆譜(1742-46年頃記譜)と印刷譜(1751、52年出版)が現存しており、曲順や収録曲などに違いがある。バッハがこの曲集を作曲した動機や目的は明らかにされていない。 林孝美(ピアノ講師) 習い事の講師の役割—子どもたちからの相談に対する対応:ピアノ講師を例に—

近年、児童青年期の子どもたちを取り巻く環境は大きく変化し、学校におけるいじめや不登校に関する問題が深刻化している。これらの問題は原因や過程が多岐にわたり、現在では学校や家庭以外の大人たち、すなわち習い事の講師、友人の親、居住地域の大人などによる対応も模索されている。中でも習い事の講師は、子どもたちと定期的に接するため、子どもが自主的に相談する機会を得やすく、子どもが抱える悩みの初期段階における対応が可能だと考える。 小沢優子(名古屋音楽大学) 明治40年代の名古屋の洋楽演奏─『名古屋新聞』『新愛知』の音楽記事より─

本発表は、周辺地域の編入による面積や人口の増大、4区制の実施、熱田線開通などの交通網の整備を通して都市化が進んでいた明治40年代の名古屋の洋楽演奏の状況を、当時の主要新聞である『新愛知』『名古屋新聞』の音楽記事から明らかにすることを目的としている。 深堀彩香(愛知県立芸術大学大学院音楽研究科博士後期課程) 第2回国際音楽学会東アジア地域会の報告

2011年に発足した「国際音楽学会東アジア地域会(IMS-EA)」は、東アジア諸国(中国本土、韓国、日本、台湾etc.)からオーストラリアにまで及ぶ太平洋沿岸の国々が所属しており、隔年で国際大会を開催している。 小林ひかり 第19回国際音楽学会大会の報告

国際音楽学会(IMS: The International Musicological Society)の第19回大会が、2012年7月1日から7日に、ローマのパルコ・デッラ・ムジカ音楽堂(Auditorium Parco della Musica)で開催された。国際音楽学会は1927年にバーゼルで結成され、現在もそこに本部が置かれる。学会の目的は、国際的な協力に基づく音楽学研究の振興としている。現在の会長はディンコ・ファブリス氏、副会長はマレーナ・クス氏と樋口隆一氏である。

ところで、バッハが「フーガ」と題した反行フーガは、曲の半ばから反行形の主題が示されるものがほとんどである。しかしバッハは《「フーガ」の技法》と題した曲集の中で、冒頭の主題が反行形で応答される曲を4曲ないし5曲も書いている。バッハは《平均律クラヴィーア曲集》でもほとんど用いたことのない様式を、なぜ《フーガの技法》の中では多用したのか。その答えも作曲の動機や目的がわかれば、明らかになるかもしれない。

さて、M.T.L.ピッチェルが1741年に記したところでは、バッハは作曲において他者の作品からの刺激を要したという。そこで私がバッハの周辺にあったとされる様々な作品の中から見出したのが、J.J.フックス(1660-1741)の《パルナス山への階段Gradus ad Parnassum》(1725)である。この書では対位法の基礎からフーガの様々な作曲術まで説明されているが、そこに示されたフーガの例の多くは旋法ごとに同じ主題を用いており、《フーガの技法》の特徴とよく似ている。

この名高いラテン語の書をバッハも所有しており、またPh.シュピッタやCh.ヴォルフによれば、L.Ch.ミツラーによって同書のドイツ語版(1742)が出版された際には、バッハが翻訳作業に関わっていたと見られる。更にC.Ph.E.バッハは、バッハが晩年フックスを高く評価していたと伝えている。従ってバッハは《パルナス山への階段》を持っていただけでなく、強い関心を寄せていた可能性があり、バッハの作品におけるその影響に関する研究も散見される。しかしこれまでに《パルナス山への階段》と《フーガの技法》の内容を、直接比較検討した例は確認できなかった。

実際作曲法ないし音楽自体は、作曲の手引きである《パルナス山への階段》と実践的作品である《フーガの技法》には相容れない点が多い。フーガの主題一つとっても、《パルナス山への階段》は音域が狭く簡素で、主題だけでは旋法がわからないのに対して、《フーガの技法》は音域が8度以上に及ぶものがあり、装飾性に富むものも見られ、かつ主題だけで調が明確である。このほか使用する音階や和音など双方の相違点は多い。

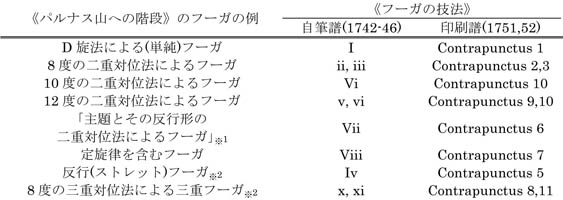

しかし二重対位法などの作曲手法やフーガの諸様式等では、《パルナス山への階段》の説明や例と《フーガの技法》とに多くの共通点が見出される。以下の表には《パルナス山への階段》のフーガの例と《フーガの技法》各曲とで、共通する手法等や類似点の見られるものを、《パルナス山への階段》での説明順に示した。

(表)《パルナス山への階段》と《フーガの技法》とで共通要素や類似点が見られる曲。

《フーガの技法》自筆譜と印刷譜の欄は番号や見出しが異なっているが、同じ曲を示している。

※1 このフーガだけは言及のみで例がない。 ※2 この2曲は他のフーガとは旋法や主題が違う。

こうしてみると《フーガの技法》の、特に先に書かれた自筆譜については、おおむね《パルナス山への階段》の説明順どおりに並んでいることがわかる。しかし下から2行目の反行(ストレット)フーガについては、自筆譜の段階から大きく順序が異なっている。これについて《パルナス山への階段》には次のような説明がある。「この(主題の)反行形の開始音と終止音は、旋法の(音域)制限内に留まっている」(p.213)。この説明はフーガ呈示部の5度と4度の跳躍に関する「…旋法ないし8度の制限を越えないために…」(p.144)という説明に合致する。

もしかするとバッハはこの説明によって、反行形による応答をフーガの呈示部の一様式として、初めて積極的に認識したのではないか。だからこそ《フーガの技法》において、基本的な応答様式を示したであろう最初の数曲に続く位置に、反行フーガを配したのではあるまいか。そう考えれば《パルナス山への階段》との順序の違いについて説明がつく上、それまで合唱曲などの中で「フーガ」と題することなく用いてきたこの様式を、《「フーガ」の技法》と題した曲集の中で繰り返し用いたことも納得できる。

このほか《パルナス山への階段》にカノンの説明がない、《フーガの技法》には「8度の二重対位法」という見出しがないなど幾つか疑問点は残るが、共通点や類似点が見出されたほかの曲についても、バッハは《パルナス山への階段》に示された作曲手法等以外に様々なアイディアを盛り込んでおり、そこがバッハの作品としての独自性といえよう。

以上のように《パルナス山への階段》におけるフーガ作曲術と《フーガの技法》には、単一主題による連作的な作り方や、作曲手法、様式など共通点が多い。従ってバッハは《パルナス山への階段》のフーガ作曲術の諸要素をモデルとして、自分なりの作風や解釈、アイディア等を加えつつ、《フーガの技法》を作り上げた可能性がある。

もしこれが正しければ、これまでバッハのフーガ作曲技術の集大成と考えられてきた《フーガの技法》は、《パルナス山への階段》のフーガ作曲術に示された諸要素の優れた実践例と位置づけられることになり、見方が大きく変わってくるだろう。それと同時に《フーガの技法》は、バッハが作曲において「彼自身の発想より劣ったものをまず弾かねばならず」(ピッチェル)、かつ「フックスのような対位法を捨てさせた」(C.Ph.E.バッハ)という伝承を、まさに体現していることにもなる。

習い事の講師が授業内容以外の相談に対応することは、本来の仕事内容からは離れるので、「相談は受けない」と考えるのが一般的なようだが、習い事の講師は、そのことをどのように捉えているのだろうか。

ここでは、さまざまな塾・習い事の中でも授業形態が一対一で、週1回程度の定期的な接触があり、授業内容が受験科目とはあまり関係がなく、比較的長期間習う可能性があるという条件下で、ピアノ講師を対象にアンケート調査を行った。

ピアノ講師のレッスン形態は、ほとんどが講師と生徒のマンツーマン、個人レッスンで、レッスン時間を生徒毎に組んでいくため、ピアノレッスン以外の事柄に長時間費やすことは難しい状況である。とはいえ、ピアノ教室には幼児期から通う生徒が多く、児童青年期に至るまでの数年間で生徒の家庭環境や性格を把握し、生徒の親とも信頼関係を築くことが出来る場合もある。

アンケート調査の結果134名のピアノ講師から回答を得たが、その9割近くが「相談をされたことがある」と回答している。相談するきっかけについて複数回答で尋ねたところ、「生徒から」が圧倒的に多く99.1%(108名)、次いで「保護者から」も半数近く見られ、「ピアノ講師から」も少なからずあった(21.1% 23名)。このことから、生徒だけでなく保護者もピアノ講師を相談相手として見ていると言えるようである。なお、「ピアノ講師から」という回答については、生徒が通常とは何か違うと感じてピアノ講師自らがきっかけを作ったようで、悩みを抱えている子どもが自発的に相談できない場合や、生徒が自分の悩みに気づいておらず相談に至らない場合など、生徒が相談をしにくい状況を抱えている時にピアノ講師の側から促すことで、相談に乗るケースを表している。

生徒がピアノ講師に対して相談する内容は生徒の年齢によって違いがあるが、ピアノなどの音楽に関係することはもちろんのこと、思春期特有の悩みからくる相談内容が多い。中でも「いじめ」「不登校」「親のこと」「学校のこと」は、ピアノレッスンの内容に直接関係がないにもかかわらずよく相談されている。親や学校の先生に相談できないことを友人に相談することは多いが、友人にも相談できないことを生徒が自分一人で悩む場合や、親の離婚や親子関係など子どもが親以外の誰かに相談したい場合、親以外の大人で自分を小さい時から知っていて家族構成などを知り得るピアノ講師は恰好の相談相手なのだろう。相談に応じようと思った理由は、「生徒が悩んでいる様子だったから」が多く(81.3% 87名)、ピアノ講師が仕事の域を超えて人として生徒の悩みに対応している様子が伺える。

一方、生徒自身が悩みを自覚していない段階で講師が何か気づくことが出来れば、生徒からの相談を待たずに、さまざまな問題を未然に防ぐことも可能である。たとえば、生徒の「挨拶」を観察することで気づいた生徒の微妙な変化や、生徒のピアノ演奏を通して不安定な心の状態に気づいた時には、たとえ子どもが自発的に相談してこなくても、講師の側から相談を促したり、解決に向けて話しをすることも重要である。

一方、今回の調査では少数ではあったが、「子どもたちの相談には対応しない」と答えた講師もいた。その理由として「相談に対する対価の問題」「ピアノレッスンと相談は別のもの」などの意見がアンケートに記されていた。

習い事は種類が多く、講師達を把握している機関がない。また、講師の中にもいろいろな考え方があり、それぞれ独自のやり方で授業しているのが現状である。子どもたちが関わる事件が頻発し、子どもたちだけでは解決出来ないことが多くなってきている状況を少しでも改善していくためには、親や学校の教師はもちろんのこと、子どもをとりまくさまざまな大人たちが連携していくことが必要であり、その中の一人として習い事の講師が自らを「子どもたちの相談相手」として認識し、子どもたちを見守っていくことが望まれる。

まず、両紙の音楽記事の大部分は邦楽、俗楽関連のもので占められ洋楽関連は少ないが、洋楽の漸進的な普及を示すように様々な種類の記事が認められる。音楽団体や組織、尋常小学校や裁縫女学校における音楽講習会、小学校における唱歌、鈴木政吉や鈴木ヴァイオリン、ヴァイオリン受容、音楽に関するエッセイ、楽器や蓄音器の広告、洋楽演奏などである。

今回主に取り上げる洋楽演奏(和洋混合を含む)については、さらに以下の4つに分類される。

1.1. 演奏会(洋楽演奏会、和洋混合の演奏会)

洋楽演奏会は、中京音楽院による「モザルト紀念演奏会」(明治40年2月21日)、ヴァイオリンのヘンリーエット・マーケンスとピアノのホナビア・ハントの慈善演奏会(明治40年3月1日)、東京音楽学校の教授や講師陣による演奏会(明治41年4月25日)、「伊國震災救恤金募集音楽会」(明治42年1月30日)、90日間に渡る第十回関西府県連合共進会での「名古屋音楽会」の演奏会(明治43年3月~6月)、東京音楽学校の学生による演奏会(明治43年4月22日)、東京フィルハーモニー会の演奏会(明治43年5月22日、開催されたかどうかは不明)、ヴァイオリンのカペルマンの演奏会(明治44年4月29日)、東京音楽学校の卒業生による演奏会(明治45年7月24日、開催予告のみ、おそらく中止)が認められる。いずれも洋楽が珍しかった明治40年代の貴重な記事であるが、中でも、第十回関西府県連合共進会の三田正美を楽長とする楽隊の演奏会では『名古屋新聞』の40件、『新愛知』の16件のプログラムから150曲以上の楽曲が演奏されたことが確認され、大正4年に始まる陸軍第三師団軍楽隊の演奏会に先立って公共の場で連続的な洋楽演奏が試みられていたことがうかがえる。

和洋混合の演奏会では、国風音楽講習所での名古屋盲人会の慈善音楽会(明治41年2月8日と9日、明治42年3月27日と28日、明治44年3月25日と26日)、御園座での愛知育児院婦人部主催の慈善大音楽会(明治41年10月28日と29日)、北村季晴一行の和洋合奏音楽会(明治42年9月28日)、愛絃会秋季音楽大会(明治42年11月20日)のほか、三田正美を院長とする三田音楽院所属の秋洲管絃楽団の第五回、第七回、第十回音楽例会(明治40年5月5日、明治41年1月30日、明治41年11月23日)が掲載されている。三田は先述の第十回関西府県連合共進会の楽隊の中心人物でもあり、揺籃期にあった当時の名古屋の洋楽受容を牽引した音楽家の一人として注目される。

1.2. 演芸会での洋楽演奏

洋楽演奏は、落語、手品、剣舞、舞踊、音曲といった雑多な出し物から成る演芸会でも見られ、名古屋盲人会、中京慈恵病院、愛知育児院などが御園座で催す慈善演芸会でヴァイオリン演奏や「歐洲管絃楽」が披露されている。

1.3. 女学校での洋楽演奏

洋楽演奏の場として重要な役割を果たしたのが女学校である。清流女学校、淑徳女学校、愛知県立高等女学校、名古屋裁縫女学校、家政女学校、金城女学校の文芸演奏会、演習会、創立紀念会、講演会において、オルガン、ピアノ、独唱や合唱、オルガンとヴァイオリンの合奏、ヴァイオリンとヴィオラとチェロとピアノの合奏が行われ、洋楽をたしなむ女学生の存在を伝えている。

1.4. 催し物の余興としての洋楽演奏

不特定多数の人々に耳慣れない洋楽の響きを届けるという点において、催し物の余興に奏でられる洋楽演奏もまた重要である。すでによく知られているいとう呉服店少年奏楽隊の各種催し物での吹奏楽を始め、商品陳列館創立第一回紀念祝賀会(明治45年3月1日)でのヴァイオリン、ヴィオラ、チェロの合奏や鈴琴とマンドリンの合奏、青年実業家修養会(明治45年3月2日)や清和会講演会(明治45年6月8日)での鈴木ヴァイオリン関係者によるヴァイオリン合奏など、余興の折の演奏記事がいくつか散見され、洋楽受容の広がりを感じさせる。

大正時代に入ると、いとう呉服店少年音楽隊の活動が本格化するほか、大正元年に結成された名古屋第三師団軍楽隊の鶴舞公園での演奏会が大正4年に始まり洋楽演奏はより活発になっていくが、そのような動きを準備するように、すでに明治40年代にさまざまな形で洋楽が営まれ名古屋の音楽文化の一端を担っていたことがわかる。今後は、明治20年代、30年代の『新愛知』の音楽記事を調査し、名古屋の洋楽受容の始まりの様子を把握することが課題である。

【国際学会報告】

2回目となる今年の大会は、2013年10月18日(金)から20日(日)までの3日間にわたり、国立台湾大学(台北)で開かれた。今大会は「Musics in the Shifting Global Order グローバルな秩序が移り変わっていく中での諸音楽」というテーマが掲げられ、期間中、全28セッションのうち、口頭発表が約60件、パネル発表が約20件、その他ラウンドテーブル等を含め、約100名の研究者によって議論がなされた。日本からも約10名の方が参加し、発表されていた。今大会のテーマでもある「Musics in the Shifting Global Order」についてのラウンドテーブルでは、各国から計8名の先生方によって、各々の視点や立場からテーマに関して様々な考えや意見が出され、非常に興味深い議論がなされていた。日本からは、樋口隆一氏がパネリストとして参加されていた。個人の口頭発表は一人当たり20分の時間が与えられ、発表後には質疑応答の時間が10分設けられた。

大会の規模としては、さほど大きくなく、非常に明るくアットホームな雰囲気が感じられた。質疑応答の時間と同様に、休憩時間にも、様々な意見や情報の交換が活発になされていたのが印象的であった。

次回の大会は2年後の2015年に香港で、次々回は2017年に東京で開催されることが決まっている。是非、中部支部からも多くの方々に参加していただきたい。

大会では、国際音楽学会の会員であるかどうかにかかわらず、音楽学者ならだれでも参加したり発表したりできた。そして、特に西ヨーロッパや北アメリカ以外の若手研究者の参加が強く呼びかけられていたので、日本人にとっては参加しやすい傾向になってきていると言える。使用できる言語は、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語であったが、大半の人が英語で発表した。

今大会のテーマは「音楽・文化・アイデンティティ」(Musics, Cultures, Identities)。ホストとなったサンタ・チェチーリア国立アカデミーのウェブサイトのレポートの言葉を借りれば、様々な文化的アイデンティティの表現として、またツールとしての音楽の過去・現在における役割について研究すること、そして音楽が今もなお文化間の理解と対話を促し、文化間のネットワークを生み出すことに貢献しているということについて研究することを目指して、このようなテーマが設定された。ラウンド・テーブル、スタディ・セッション、フリー・ペーパーがあり、発表者数は約650人で、約10の発表や討論が同時に行われるという状態であった。その要旨集は550頁を超える。研究発表や討論の他に、ガイドツアー、書籍や楽譜やCDの展示・販売も行われ、国際音楽学会名誉会員である皆川達夫氏の解説による合唱と箏の演奏会もあった。

大会は5年に1度で、次回は2017年に東京で開催されることが決まっている。日本で行われる音楽学の大会としてはこれまでになく大規模なものとなりそうで、大きな期待が寄せられている。